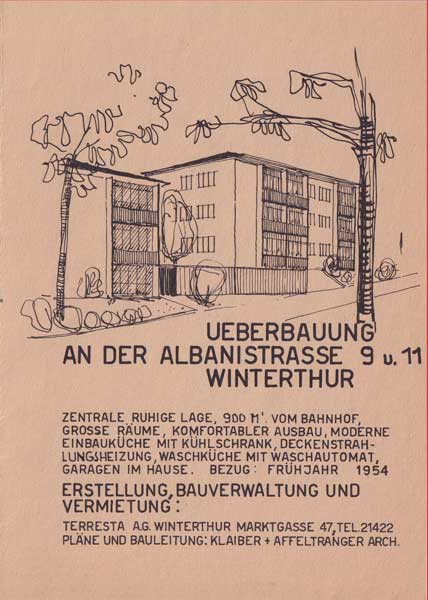

Ein neues Kapitel beginnt – die Geschichte der Albanistrasse

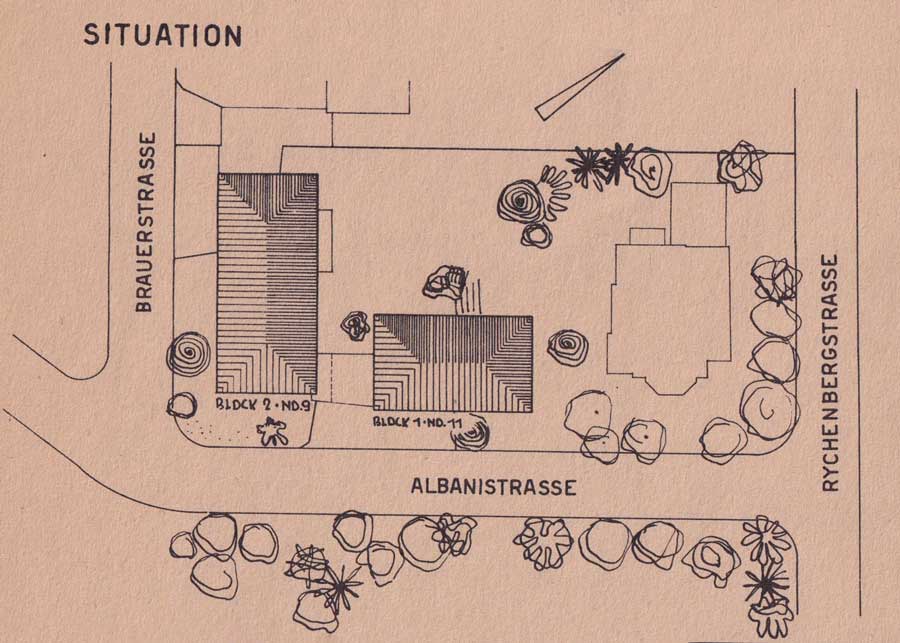

Erstvermietung Wohnungen Überbauung an der Albanistrasse 9 und 11 Winterthur 1954

Auf das Frühjahr 1954 wurden durch die damalige Terresta AG, zentral und ruhig gelegene Wohnungen mit komfortablem und modernem Ausbau erstvermietet.

Wo heute bei Neuvermietungen auf hochwertige Geräte, gehobenen technischen Ausbau wie auch Free-Cooling-Systeme (PV-Anlagen, Minergiestandards usw.) Wert gelegt wird, wurde das Augenmerk vor über 70 Jahren noch auf ganz andere Details gelegt.

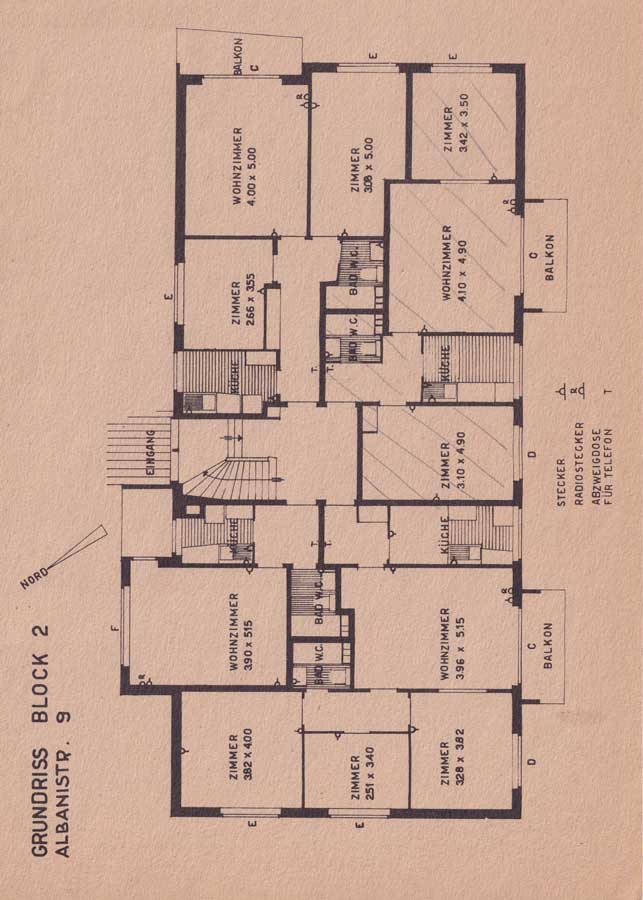

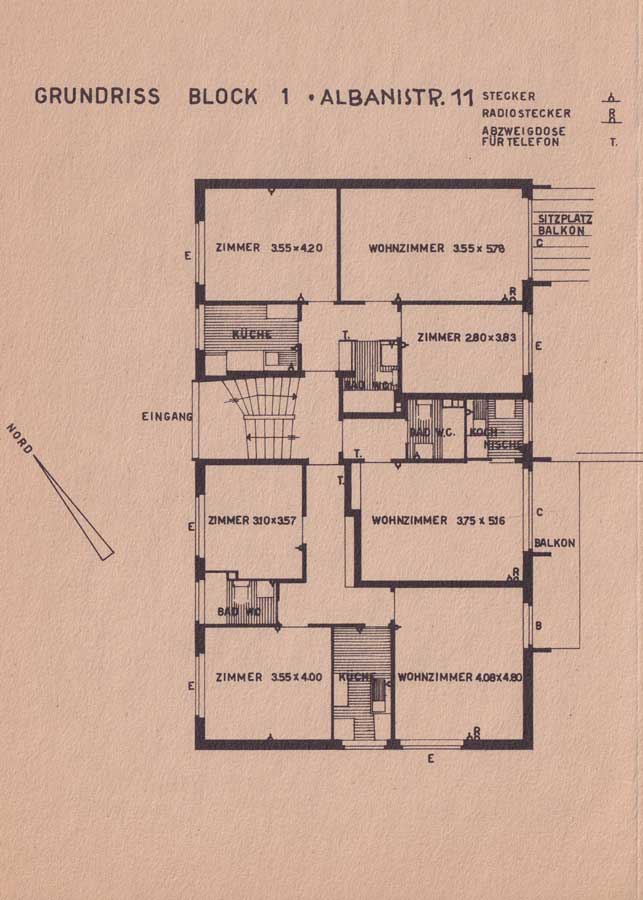

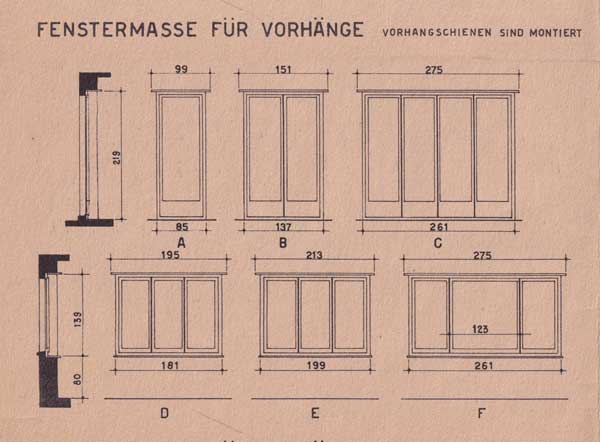

An der Albanistrasse wurde bei der Neuvermietung zur Freude der Hausfrauen beispielsweise noch speziell auf die Fenstermasse für Vorhänge hingewiesen, wie die Pläne der damaligen Architekten Klaiber + Affeltranger Architekten belegen. > Link

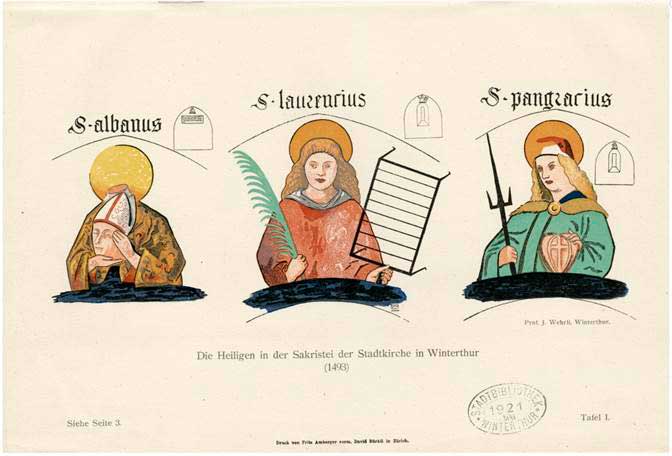

Die drei Stadtheiligen und Schutzpatrone von Winterthur

St. Alban, St. Pankratius und St. Laurentius sind die drei Schutzheiligen der Stadt Winterthur. Die drei sind auf einem Gemälde aus dem Jahre 1490 an der Decke der Sakristei im Brustbild dargestellt. Das Albanifest hat seinen Namen vom Heiligen St. Alban (Albanus) her.

Die Legende von St. Alban (Albanus)

Aufgrund dieser Heiligenvita wird St. Alban in der Ikonographie mit seinem abgeschlagenen Kopf in den Händen und in einem Priestergewand dargestellt. St. Alban ist auch der Namensgeber für das Albanifest, das traditionell am 22. Juni stattfindet und an dem Winterthur ihr Stadtrecht feiert.

St. Alban (Albanus) und das Winterthurer Stadtrecht

Weil der Stadtrechtsbrief am 22. Juni 1264, dem St. Albanstag, ausgestellt wurde, erklärte Winterthur den Heiligen St. Alban von England zu ihrem Schutzpatron.

Alban (auch Albanus) gilt als der erste christliche Märtyrer Britanniens. Der Überlieferung zufolge lebte Alban um 304. Er diente als Soldat in der römischen Armee und konvertierte zum Christentum. Dabei gewährte er seinem Taufpriester Amphibalus, der von den Römern verfolgt wurde, zeitweise Unterschlupf in seinem Haus. Als die Soldaten dieses durchsuchten, legte Alban die Kleider des Priesters an und wurde an dessen Stelle gefangen genommen, gefoltert und enthauptet. Danach soll er mit dem Kopf in seinen Händen an die Stelle gewandert sein, wo er beerdigt werden wollte.

Hier wohnen interessante Menschen

Die Pferdeliebhaberin Helene Huber wohnt seit einigen Jahren in der WBG Etzberg

Helene Huber wohnt seit einigen Jahren in der WBG Etzberg. Sie arbeitet zu 60% als Postzustellerin in Nänikon am Greifensee. Seit ihrer Jugend schon schlägt Helenes Herz für Pferde und Esel. Vor 30 Jahren konnte sie im nahe gelegenen Hagmann-Areal einen Pferdestall mieten.

Von Beginn an waren nebst Eseln der heute 36-jährige Wallach Arist, ein russisches Kleinpferd, Bewohner des Stalls. Seither verbringt Helene einen grossen Teil ihrer freien Zeit mit den Tieren rund um den Pferdestall.

Vor 15 Jahren übernahm Helene von einem Hof in der Nähe von Islikon ein Islandpferd. Der heute 31-jährige Wallach heisst Gimmsteinn, was auf isländisch «Edelstein» bedeutet.

>Link zum weiterlesen

Patric Gnepf (40) am Arbeitstisch in seinem Lego-Zimmer.

Der Lego-Künstler Patric Gnepf wohnt in der

WBG-Etzberg und bastelt Jahre an seinen Kunstwerken.

Für ihn ist Lego kein Kinderspiel.

Von Natasa Mitrovic, Blick

Der gross gewachsene Patric Gnepf öffnet die Tür und begrüsst freundlich. Bereits im Wohnzimmer wird klar, worum es hier geht – eine Elchfigur aus Lego. Er dürfe ab und zu mal ein Lego-Werk in der Stube ausstellen, an Weihnachten gibt es dementsprechende Dekoration aus den bunten Bausteinen aus Dänemark. Seine Frau, die er liebevoll LGP nennt – Lego geplagte Partnerin – helfe ihm dabei, dass das Ganze mit Lego nicht ausartet, denn er tendiere schon dazu, dass die «Steinchen zu viel Platz einnehmen könnten in meinem Leben»...

Myhten und Sagen im Etzbergerwald

Die Höll im Etzbergwald

Es war einmal ein einsamer Wanderer namens Jakob, der den Hinteren Etzbergerwald erkundete. Er wanderte stundenlang durch den dichten Wald, der von undurchdringlichen Nebelschwaden durchzogen war. Die Bäume schienen ihm wie riesige, düstere Gestalten, die ihn bedrohlich beobachteten.

Als die Nacht hereinbrach und der Nebel immer dichter wurde, entschied Jakob, ein Lager für die Nacht aufzuschlagen. Er fand eine kleine Lichtung, auf der er sein Zelt aufstellte. Doch bald schon hörte er unheimliche Geräusche aus dem Wald kommen. Er sah Schatten um sein Zelt huschen und spürte eine Kälte, die ihm bis ins Mark ging.

Jakob beschloss, sich auf die Suche nach der Ursache für das unheimliche Treiben zu machen. Er folgte einem schmalen Pfad, der ihn tiefer in den Wald führte. Als er schliesslich am Ende des Pfades ankam, stand er vor einer dunklen Höhle, aus der eine eisige Kälte zu ihm drang.

Jakob wagte sich in die Höhle und stieß auf eine eindrucksvolle Eishöhle, die von einem kristallklaren See durchzogen war. Als er den See erreichte, hörte er plötzlich eine Stimme, die ihm befahl, das Wasser zu trinken. Jakob gehorchte, und sofort spürte er eine seltsame Kraft in seinem Körper, die ihm ermöglichte, das Herz des Waldes zu fühlen.

Als er aus der Höhle zurückkehrte, war der Nebel verschwunden, und er fand den Weg aus dem Wald heraus. Doch von diesem Tag an nannte man diesen Ort die Höll, denn wer die eisige Kälte und die düsteren Schatten einmal gesehen hatte, der wusste, dass hier etwas Unheimliches vor sich ging. Jakob selbst behielt sein Geheimnis für sich und kehrte nie wieder in den Hinteren Etzbergwald zurück.

Diese Geschichte geschah vor vielen hundert Jahren. Der Höhleneingang ist inzwischen verschüttet und verschollen. Es wurden viele Wege gebaut durch den Etzbergwald. Die Nebel sind etwas lichter geworden. Die Menschen verspüren nur noch selten einen kalten Hauch ihr Herz berühren.

Nacherzählt von Chat Bot

Das neue Gesicht der wbg etzberg

Seit der Gründung der Wohnbaugenossenschaft gab es nie ein Logo und auch keine Homepage. Beides wurde nun von Bruno Züttel neu entwickelt und gestaltet.

Es besteht aus – wbg etzberg – und seitlich angeordnet drei vereinfachten Hügeln in drei verschiedenen Farben. Sie stehen für drei Hügel, die Seen umgeben – den Etzberg, den Hegiberg und den Eschenberg. Die drei Hügel könnten auch für die drei Bauetappen der Wohnbaugenossenschaft stehen. Gewisse Leute sehen darin auch Sonnenaufgänge, Himmel und See, grün für die Natur und so weiter. Wie auch immer: Das Logo gibt unserer Genossenschaft ein Gesicht.

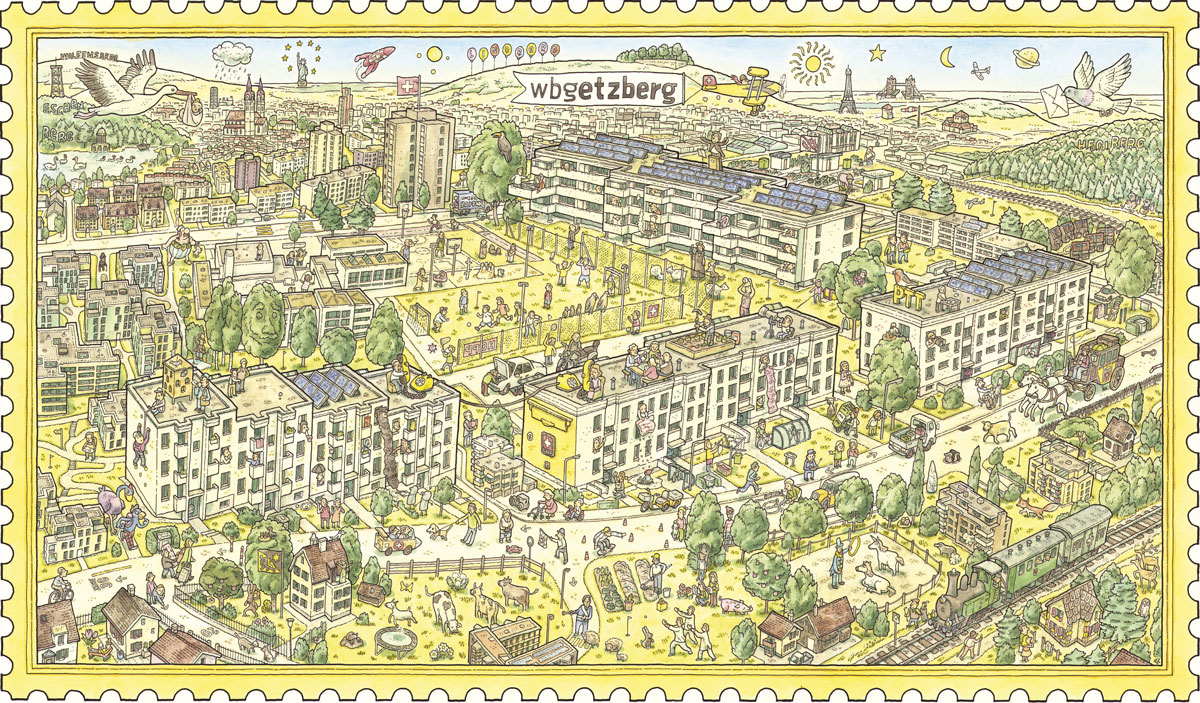

Das Wimmelbild wurde von Daniel Bosshart illustriert

Das Bild «Hier wohnt man gerne» von Daniel Bosshart wurde 2020 für die WBG Etzberg gezeichnet. Es setzt die Überbauung und die Menschen Etzberg in den Mittelpunkt. Das Wimmelbild macht viel Freude beim Entdecken der näheren und fernen Umgebung.

Daniel Bosshart absolvierte eine Lehre als Hochbauzeichner und lernte dabei auch viel über das Comiczeichnen. Sein Flair für Comic liess ihn auch den Vorkurs an der Schule für Gestaltung Zürich absolvieren und danach begann er ein Architekturstudium am Technikum (heute ZHAW) in Winterthur. Nebenbei widmet er sich seiner grossen Leidenschaft dem Comic zeichnen.

Ein Abzug (A2) kann für CHF 30.– bei der Genossenschaft bestellt werden. Hier bestellen >

Wie alles begann – die Geschichte der WBG Etzberg und von Seen

1965 Gründung WBG Etzberg

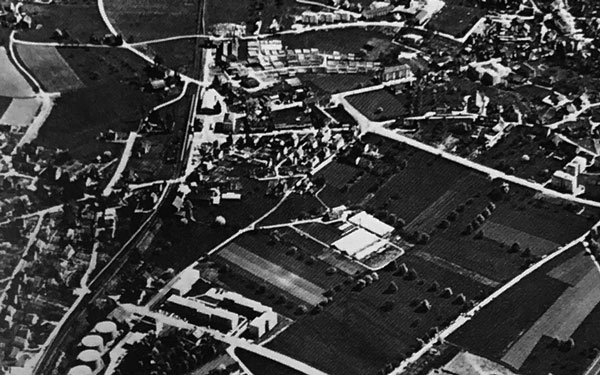

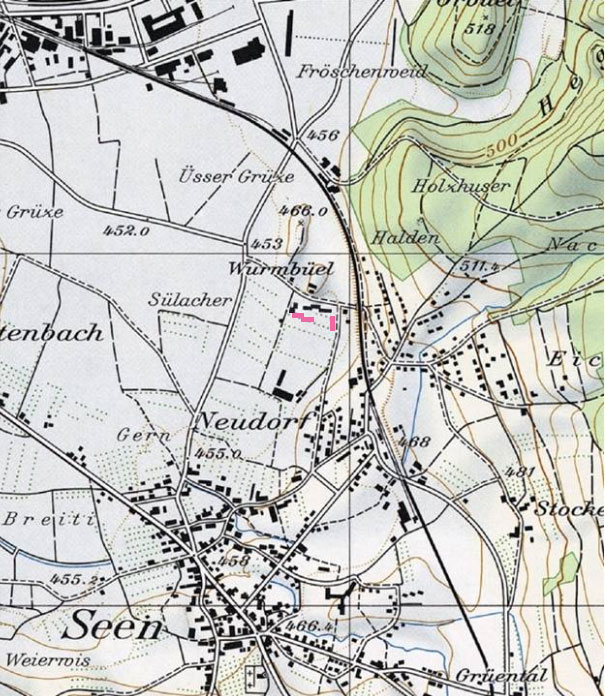

Als Bauherrschaft trat erstmals die Wohnbaugenossenschaft Etzberg auf, die von einigen initiativen Männern rund um die damalige PTT gegründet wurde, die für ihre Kollegen und Kolleginnen des Bundes günstigen Wohnraum schaffen wollten. Gemeinsam mit Fritz Hagmann, den Kübler Immobilien und weiteren Konsortianten bebauten sie in den 60er-Jahren im Stadtbezirk Winterthur-Seen ein grosses Areal. Begonnen wurde 1965 mit dem Bau von 33 Wohnungen an der Etzbergstrasse. In einer zweiten Etappe folgten 1970 an der Grundstrasse weitere 24 Wohnungen und im Jahr 1977 entstand die dritte Wohneinheit mit nochmals 24 Wohnungen.

Ehemalige Gründungs- und Vorstandsmitglieder

Präsident Eduard Lüthi; Sekretär Ulrich Flacher; Kassier Max Humbel und den beiden Beisitzern Heinrich Gross und Walter Witzig. Weiterlesen >

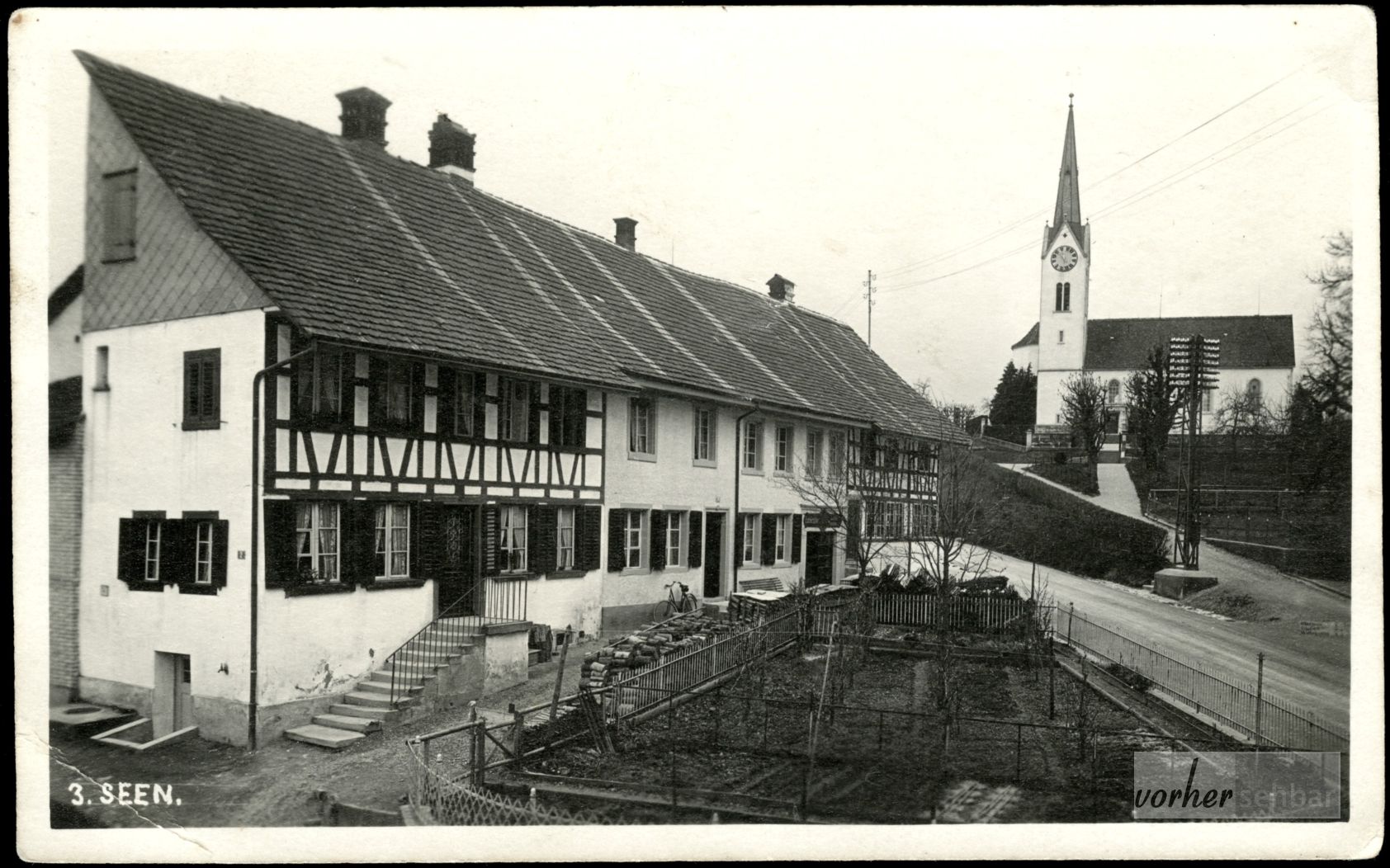

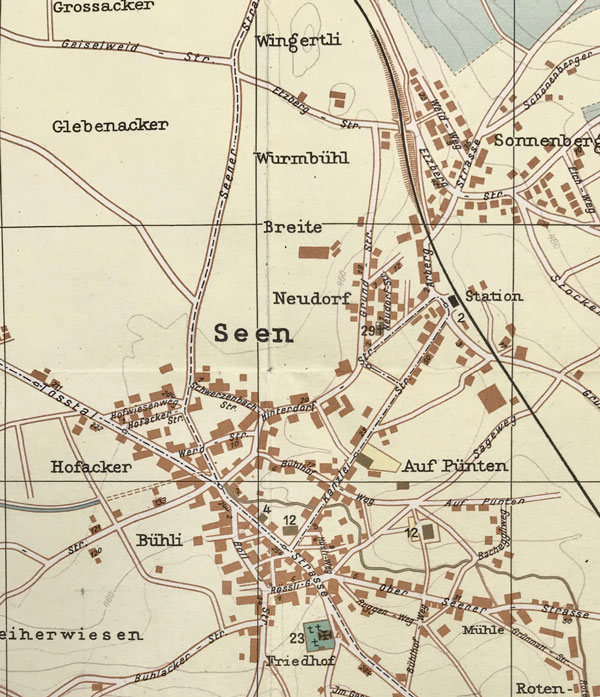

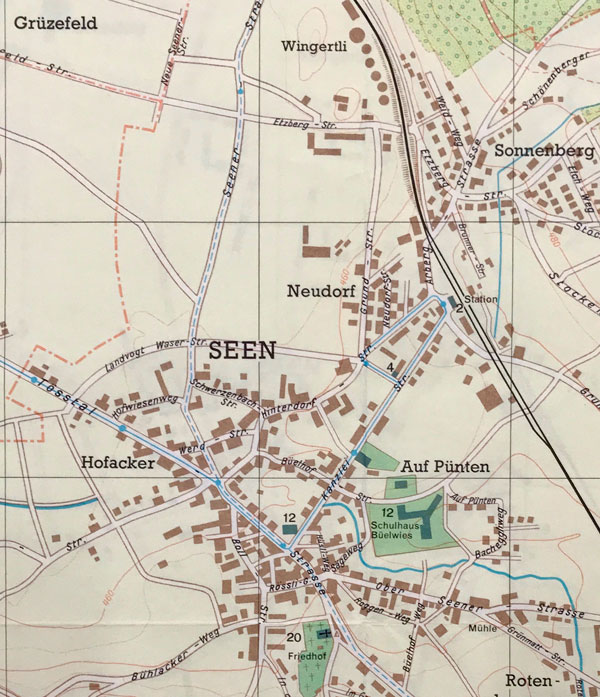

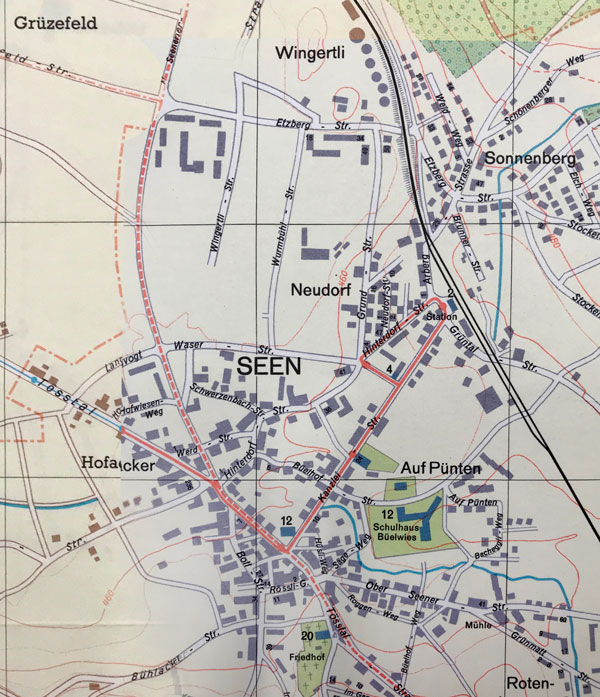

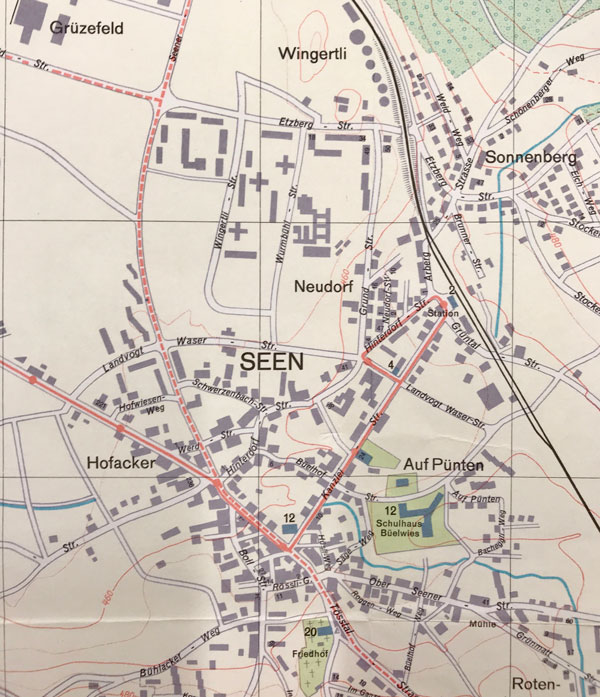

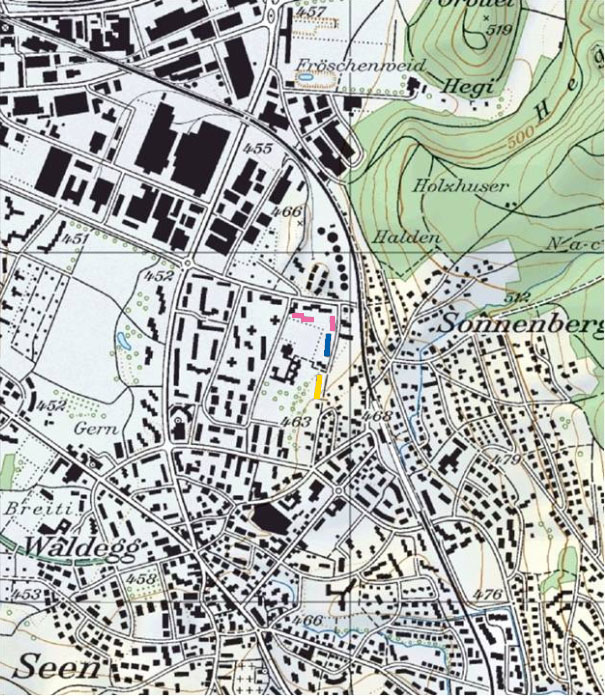

Winterthur-Seen

Per 1. Januar 1922 wurde die Gemeinde Seen nach Winterthur eingemeindet und bildet seither einen Stadtkreis von Winterthur. In Folge des Baubooms wurde das ehemals landwirtschaftlich geprägte Dorf innert weniger Jahrzehnte vollständig überbaut. Auf jeden Fall explodierte die Einwohnerzahl Seens in einem Zeitraum von 50 Jahren von ehemals 3'500 auf über 18'000 Einwohner. Aus dem ehemals eigenständigen Dorf wurde definitiv ein Teil der Stadt Winterthur. Da dabei aufgrund fehlender Stadtplanung wenig Rücksicht auf das bestehende Dorf genommen wurde, fehlt dem heutigen Stadtteil leider ein richtiger Ortskern oder Dorfplatz, auch die beiden Kirchen befinden sich eher abseits des Ortszentrums. Weitere historische Bilder >

Verkehr

Schon bald nach der Eingemeindung wurde am 29. November 1922 die Verlängerung der Linie 2 der Strassenbahn Winterthur vom Deutweg nach Seen eröffnet. 1941 wurde die Linie durch Trolleybusse ersetzt. Eine erste Buslinie von den Seemer Aussenwachten über Seen zum Bahnhof Oberwinterthur wurde 1949 eröffnet.

Der Stadtteil besitzt mit dem Bahnhof Winterthur-Seen einen eigenen Bahnhof, an welchem die S26 seit 1990 von Winterthur ins Tösstal hält sowie stündlich Endstation der S12 ist, die den Bahnhof direkt mit Zürich verbindet. Der Stadtteil wird im ÖPNV-Bereich hauptsächlich von den beiden Buslinien 2 (Wülflingen – HB – Bahnhof Seen) und 3 (Rosenberg – HB – Oberseen) von Stadtbus Winterthur bedient.

Anlässe

Die Seemer Dorfet, das Dorffest Seens, findet jeweils Anfang September statt. Im Sommer stehen mit dem Grienen und dem Eidberger Openair zwei kleinere Openairs auf dem Programm. Seit 4 Jahren findet mit dem Sternen Openair ein drittes Openair beim gleichnamigen Jugendtreff statt.

Kirchen

Die römisch-katholische Kirche St. Urban wurde im Jahr 1974 erbaut und gilt wegen ihres bewussten Verzichts auf Monumentalität als exemplarischer Kirchbau der 1970er Jahre. Neben der 1649 erbauten und seither mehrmals umgebauten reformierten Kirche Seen befindet sich ein Denkmal für Heinrich Bosshard, dem Erfinder des Sempacherlieds, der in Seen geboren wurde und in Iberg zur Schule ging.

Bauboom und Rückbesinnung

Die Hochkonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg brachte auch Winterthur einen gewaltigen Bauboom. Das Betonzeitalter hinterliess seine Spuren. In der Ebene entstanden gross dimensionierte Wohn-Überbauungen, die Hänge wurden mit Einfamilienhäusern überzogen. Selbst die geschützten Dorfkerne überstanden den Boom nicht unbeschädigt. In der Altstadt ging zwischen 1950 und 1980 viel wertvolle alte Bausubstanz verloren: über 200 Altstadthäuser wurden abgebrochen oder ausgehöhlt. Die Bevölkerungszahl stieg von 70 000 auf 91 000, verbunden mit einer explosionsartigen Zunahme der Motorisierung. Zwischen 1946 und 1965 verzehnfachte sich die Zahl der Motofahrzeuge und das Strassennetz musste laufend ausgebaut werden. Die Rezession in den 1970er-Jahren brachte eine Rückbesinnung. Der Umweltschutzgedanke stellte sich dem reinen Renditedenken entgegen und die Nachhaltigkeit wurde zu einem wichtigen neuen Wertebegriff.